膝関節は、人体の中で最も複雑で大きな関節の一つであり、歩行や走行など、日常生活における様々な動作を支える重要な役割を担っています。

膝関節自体は運動自由度が低く、股関節や足関節の間に位置してるため、これらの影響を受けやすい関節と言えるでしょう。

よってアライメント不良により、慢性的なストレスが加わり疼痛が生じてしまう方も多いのではないでしょうか?

今回は膝関節を構成する関節や周辺の組織について見ていきたいと思います。

膝関節の構造

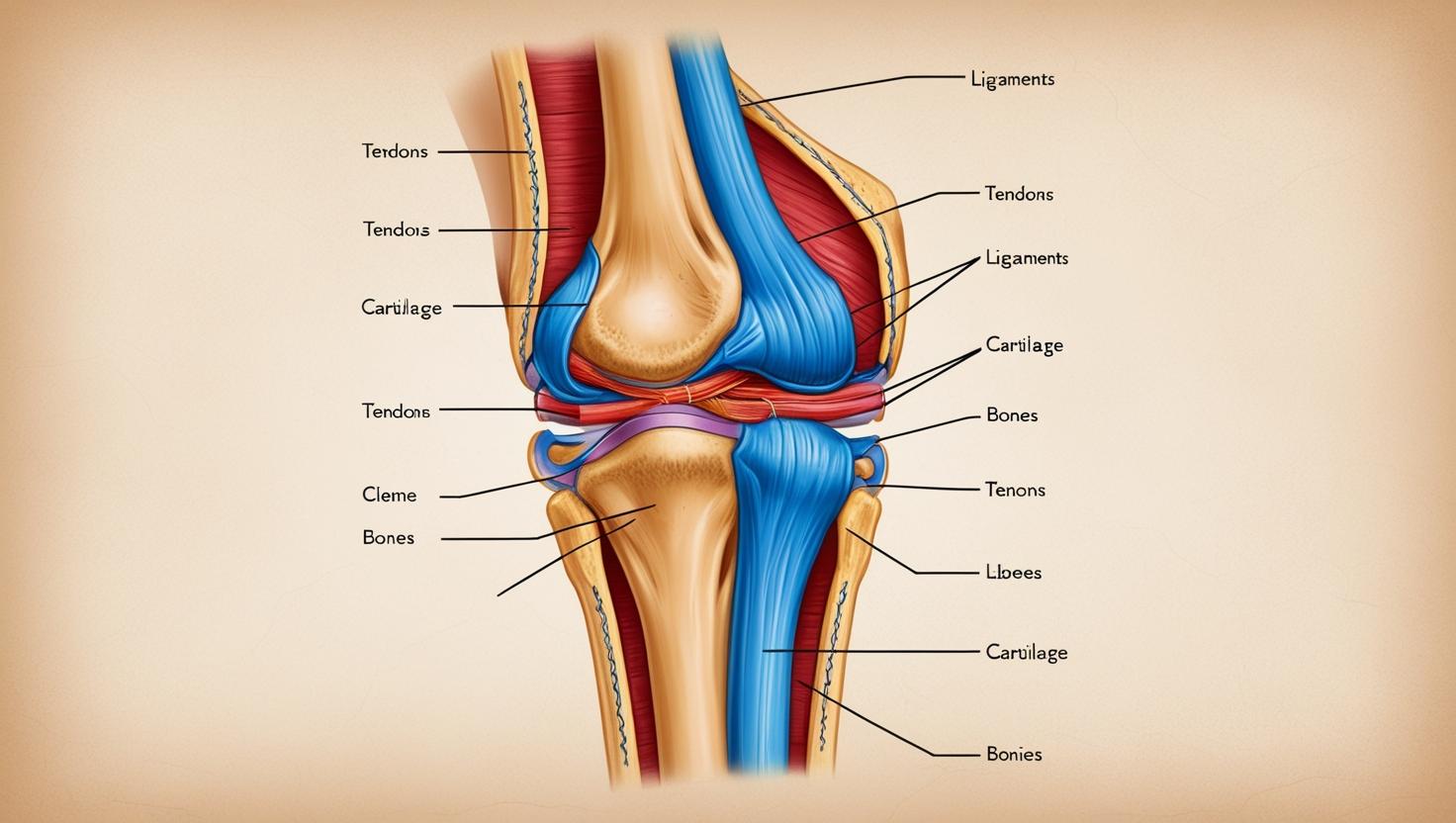

膝関節は、大腿骨と脛骨、膝蓋骨の3つの骨が組み合わさった複雑な構造をしています。これらの骨の表面は、滑らかな関節軟骨で覆われており、摩擦を軽減し、スムーズな動きを可能にしています。

大腿骨と脛骨の間には、内側半月板と外側半月板という2つの半月板があり、関節の安定性を高め、衝撃を吸収する役割を果たしています。

また、膝関節は、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯という4つの主要な靭帯によって安定性が保たれています。

膝関節の機能

膝関節の運動は主に屈曲と伸展、わずかな回旋運動が生じます。歩行においては、支持性と重心位置のコントロールを担っており、効率的な歩行に寄与しています。

特に膝関節の伸展制限は変形性膝関節症や膝関節痛のリスク因子となりやすい。また、膝関節周辺筋の代表的な大腿四頭筋は歩行の予後に関連すると言われており、健康寿命の観点からも筋力低下予防がとても重要視されています。

歩行に与える影響

歩行において、膝関節は主に矢状面状での問題を引き起こしやすい印象です。

膝関節は重心位置のコントロールに寄与しており、仮に伸展制限が生じている症例では立脚中期で重心を上方へ持ち上げれず、立脚後期での股関節伸展が不十分となりやすい。

歩行においては、屈曲制限より伸展制限の方が問題となりやすい印象です。歩行中に求められる最大屈曲が90°程度であるため、伸展制限と比較すると許容範囲が広いためです。

まとめ

今回は膝関節の簡単な解剖や機能について障害させてもらいました。

今後も、理学療法士として日々臨床で気になる知識など、発信していきたいと思います。

理学療法士として働いている先生方や、これから目指す学生方に少しでも見ていただけたらと思います。

コメント